编者按

天府之地沃野千里,巴蜀文化源远流长。千百年来,这里孕育出无数为后世铭记和颂扬的贤德英杰。“清廉蓉城”从2022年8月6日起推出专栏《濯锦·贤德懿范》,品读历史长河中那些与成都有关的人物故事,从中汲取智慧营养和品德力量,以史为鉴、开创未来,踔厉奋发、笃定前行。今天推出第十三期。

掸去历史浮尘,细品史中所载,常氏“一门三御史”爱惜民力、解纾民困、清廉自守,廉迹彰于一朝,盛名传于千载,其言其行可资今人为镜。

常安民:清风峻节,直言极谏

常安民(1049—1118),字希古,北宋邛州临邛(今四川邛崃)人。熙宁六年考取进士,曾任江西转运判官、开封府推官、监察御史等职。

常安民为人开诚布公、谠言直声,任官水米无交、清风峻节。绍圣初年,宋哲宗召见常安民,任命其为监察御史。

绍圣年间,宦官裴彦臣负责督工修建佛寺,时任户部尚书蔡京为了巴结宦官,强行推倒百姓房屋,被告到朝廷。常安民调查后主张“狱具”,即逮捕裴彦臣,并且追究蔡京的胁谋之罪以肃众官。当时,蔡京奸佞之势仅初见矛头,朝中之人未能明辨,其建议遭到了朝廷的驳回。常安民于是怒斥道,蔡京等人奸佞谗言用以迷惑大众,摩口膏舌却是颠倒是非,若皇帝不尽早觉悟,他日等到其羽翼丰满便会后悔莫及。

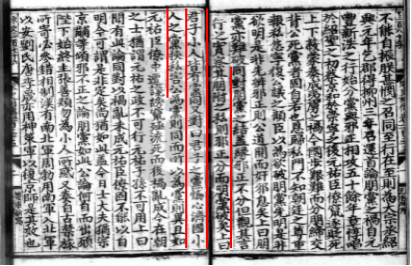

《宋史》常安民传节选

常安民因直言进谏,针砭时弊,结果屡受排挤,但他始终以天下为己任,勤政为民。蔡京掌权后,对常安民加以排斥和打击,使其流落二十余年,直至去世。建炎四年,常安民被追赠为右谏议大夫。

对于这段奸臣当道诬害贤士的历史,宋史曰“安民人虎多少之喻,惴惴焉惧不足以胜小人”,感慨“小人之得政,可畏夫!”。

琅琊山宋代摩崖及碑刻:曾肇、常安民等游琅琊山

常同:明察邪正,补偏救弊

常同(1090—1150)字子正,号虚闲居士,宋朝邛州临邛人,常安民之子。政和八年考取进士,曾任太常博士、殿中侍御史、礼部侍郎、御史中丞。

建炎四年,宋高宗下诏深刻缅怀已故监察御史常安民,评价常安民“抗节刚直,触怒权臣,摈斥至死”,随即召见常同,任其为大宗丞。

元丰年间新法推行,正邪势力相互争斗五十年,宋高宗叹道,在朝之士拉帮结派的祸患很难根除,并且君子与小人都有抱团的现象,难以分辨。常同对答道,君子群策群力,是为了团结一心振兴国家;小人拉帮结派,是妄图恩归私门损害公利。朋党之祸多是由于未能及时发现其邪正之心,若能察其言行,晓之私心,便可破解朋党之祸。并直言道:“愿陛下始终主张善类,勿为小人所惑。”

《宋史》常同传节选

常同围绕党争、廉政与军事兵法等领域多次进谏,颇受宋高宗赏识,被任命为中书舍人、起居郎、史馆修撰。常同上疏论道,神宗哲宗时期,章惇蔡京之徒擅自篡改史书,颠倒黑白。若史书中的记载皆出于奸佞之人,岂可取信于后世?宋高宗遂命常同重新修正《实录》。

正是常同敢言进谏,及时对史书补偏救弊,才能为宋朝诸贤士拨乱反正。宋史于卷末更是直言,若是包括常同在内的忠臣贤士“其才猷皆可以经邦,其风节皆可以厉世”,那宋之图复中原,不再是黄粱一梦。

常楙:痌瘝在抱,公义炳然

《宋史》常楙传节选

常楙(?-1282)字长孺,南宋邛州临邛人,常同曾孙,曾担任监察御史、户部侍郎、平江知府、刑部侍郎、吏部尚书等。

淳祐七年,常楙考取进士,调任常熟县尉,其任中公廉自持,不畏强权,受到众御史协同举荐。遂调至婺州任推官,掌管当地推勾狱讼,期间以简御繁,梳理裁决许多滞狱悬案,不久便闻名于朝野,渐为朝廷所重用。

常楙任广德县知军时,郡县发水灾,常楙欲启粮仓救济饥民。上级官吏欲责难他,但常楙仍打开粮仓发放粮食,然后再请擅自作主之罪。朝廷明察其劳官为民的决心,遂授其为监察御史。

常楙任监察御史期间知无不言,直言进谏,最终惹怒宋度宗,遂被贬为司农卿。不久,调任至两浙转运使,因当地常年受海潮盐碱损害庄稼,常楙向上级请求支持,同时拿出自己的俸禄,大力修建“海晏塘”,用以阻潮蓄水。第二年当地粮食迎来丰收,史曰:“民得奠居,岁复告稔,邑人德之”。

嘉兴海盐县常坟桥

常楙一生廉洁奉公,体百姓之苦,恤官吏之难,其德行操守值得人们敬仰和尊敬。宋史对其人评价曰:“光明正大,公义炳然。”

相关热词搜索: